Interop Tokyo 2025 参加レポート

参加者 : 園田 魚紳

所属 : 株式会社ウェブ東海

参加日 : 2025年6月12日(木)〜13日(金)

会場 : 幕張メッセ

はじめに

2025年6月11日から13日まで、幕張メッセで開催されたInterop Tokyo 2025に参加した。Interop Tokyo、DSJ、APPS JAPAN、Vision AIExpoの4つの展示会が合体した大規模イベントで、ネットワーク・インフラ技術の最新動向を把握する絶好の機会となった。製品展示やデモが基本となるが、セミナーや基調講演といった知見を深める機会も充実していた。自身も目当てのセミナーがあったのだが、予約戦争で敗けた。一先ず現場の熱気を感じるのが主目的なのでまあよしとした。

展示会概要

開催概要

開催期間 : 2025年6月11日(水)〜13日(金)会場 : 幕張メッセ構成 : Interop Tokyo、DSJ、APPS JAPAN、Vision AI Expoの4展示会

来場者数推移 (2025年)

6/11 (水)

40,544人 (前年 38,459人)

6/12 (木)

45,285人 (前年 40,629人)

6/13 (金)

51,046人 (前年 45,394人)

3日間合計

136,875人

前年比約10%増の来場者数で、業界の関心の高さが伺える。特に金曜日の来場者数が多く、会場内の移動も困難なほどの混雑ぶりだった。

1日目:サイネージとインフラの渦へ

初日は雨模様。とりあえず無料Wi-Fiを探すと「L24 Openroaming」なるものを発見。使ってみたが、のぼり600kbpsと激遅。2日目に知ったのだが、Interop用のWi-Fiも飛んでいた。でもなぜか繋がらなかった。田舎者だからハブられた。悔しい。

[画像: 展示会場のようす]

OpenRoamingについて

[画像: おせえよ]

デジタルサイネージエリア (DSJ)

本職ではないが、せっかくなので覗いてみた。中華系の企業がとにかく多く、ノベルティをもらう度に流暢な中国語で話しかけられるが「謝謝」しか言えんかった。どのブースも巨大ディスプレイを掲げ、自社の技術力を誇示する意地の張り合いみたいで面白かった。

デジタルサイネージ株式会社

展示内容 : 超薄型透明ディスプレイ

会場入口に設置された箱型ディスプレイが印象的だった。韓国アイドルが踊る映像を表示する透明ディスプレイは、横から見ると極薄で裏が透けているが、正面から見ると本当に目の前で踊っているような臨場感があった。

[画像: マジどうなっとんこれ]

技術的な観点

株式会社アーツエイハン

展示内容 : AI顔認識・人流計測システム

リアルタイムで人物の属性を分析する展示に多くの人が集まっていた。カメラに映った人物の年齢、性別、感情(喜怒哀楽のパーセンテージ)、マスク着用状況などを瞬時に判定。実際に体験したところ、実年齢26歳のところ44歳と判定されるなど、精度には改善の余地がありそうだ。

[画像: 顔が隠れてるからって訳じゃなさそうだった。44歳かもしれん]

技術的な観点

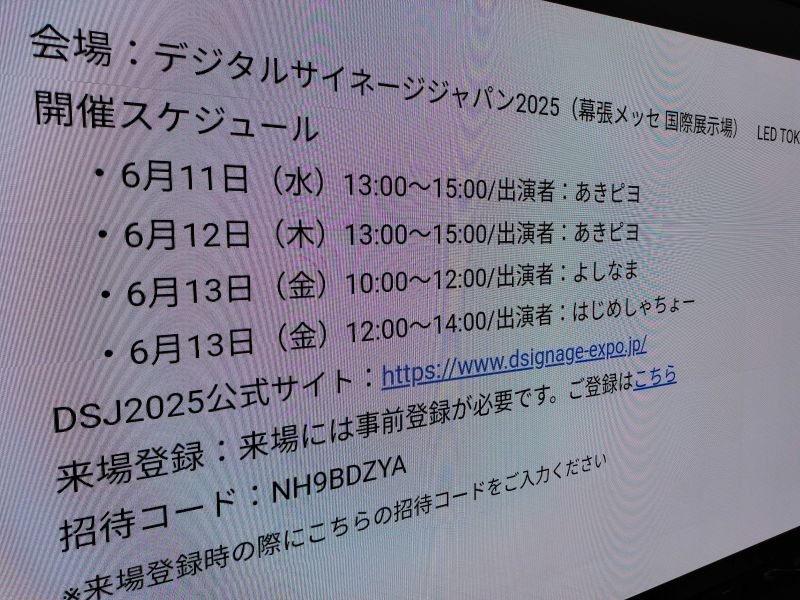

LED TOKYO株式会社

展示内容 : 450インチ大型LEDスクリーン

会場内最大級の大型LEDスクリーン(横幅10m×縦5.5m、4K解像度)でのゲームプレイ展示。UUUMクリエイターによるモンスターハンターのプレイは圧巻で、画質の美しさと滑らかな動作に多くの来場者が見入っていた。

[画像: 大きすぎる!]

[画像: よしなまや、はじめしゃちょーもいたらしい]

技術的な観点

ネットワーク・インフラ関連

株式会社XACK

展示内容 : 純国産DHCP/DNS/RADIUSサーバ

ブースの担当者がRADIUS 1812、DHCP 67などのポート番号をプリントしたユニフォームを着用しており、技術者向けのユニークなアプローチが印象的だった。国内唯一の純国産のネットワークサーバソフトウェアを開発・販売しており、日本国内でのサポート体制も強みとしているらしい。製品構成のすべてが日本国内で完結し、外資依存がゼロ、自社の差別化を強調するためのマーケティング戦略。ちなみにTシャツはもらえた。

[画像: このシャツいいよね]

技術的な観点

FXC株式会社

展示内容 : 光通信製品・100Gメディアコンバータ

特に注目したのは100GBASE-R (QSFP28) メディアコンバータ「LEX3891-2QF」。外形寸法55mm×110mm×40.5mm、重量330gという超小型サイズで100Gbps通信を実現している。一昔前の100G機器と比較すると、技術進歩の速さを実感できる。

[画像: すげーちっちゃい]

技術的な観点

データコントロルズ株式会社

展示内容 : 光通信測定器・トラフィックジェネレータ

正八角形のフォルムが特徴的なトラフィックジェネレータ「Knight x2D」(重量750g、価格400万円)は、ネットワーク品質測定には欠かせない機器。PoE負荷テスタ「NuPoE 1SL/4SL」など、ニッチだが重要な測定器も展示されていた。

[画像: 優しい男性が触らせてくれた(物理的にも)。アルファードが手に乗ってる。]

[画像: 僕らみたいなのは一生触れることがないだろう]

技術的な観点

株式会社エニイワイヤ

展示内容 : 省配線システム

省配線システムに電流・電力・温湿度・電気錠監視用のターミナルを接続し、IPアドレス1つで最大512回路の計測要素を上位システムに伝送可能といったシステムを展示していた。多回路電流測定ターミナルは1台のゲートサーバに最大16台まで接続でき、512回路の計測を数秒で完了する。電気錠ターミナルは12V/24V対応で、既存システムとの混在運用も可能としている。Zabbixダッシュボードでのラック開閉検知機能や、スマートリモコン連携による遠隔解錠・施錠機能も実装されていた。

[画像: 複数タイプのゲートサーバ。ラックマウントタイプは開発中。]

[画像: 実際のDCの温度分布。]

[画像: センサの数々。白色や橙色のコネクタで電線が分離されてるのが分かる。]

技術的な観点

株式会社デンソー

展示内容 : ラック内移動カメラ(開発中)

エニイワイヤとの合同出展形式で、ラック内を上下移動するカメラシステムを展示していた。開発段階の製品であり、まだ市場投入には至っていない。Webインターフェースを通じてカメラの位置を遠隔操作可能で、データセンターでの監視業務の効率化を目指している。

[映像: 見づらいけど実際にラック内でカメラが昇降している様子。

技術的な観点

株式会社ネクスコム・ジャパン

展示内容 : Zabbix物理アプライアンス、産業用PC筐体

2000年12月設立、20年以上の実績を持つ産業用PCソリューション企業。NEXCOM International製の各種産業用PC、システム、ソリューション、ODMの販売・サポートを手がけている。ソフトウェア開発は顧客側で行い、同社はハードウェア筐体の提供に特化したビジネスモデルを採用している。アクセスポイントやL2/L3スイッチなどのネットワーク機器筐体も展示されていた。

展示されていたZabbixアプライアンスも元はYamahaばりのダークブルーの筐体らしい。塗装ではなく上からカバーを掛けているようだった。

[画像: 彼はZabbixのガワを被った何かである]

技術的な観点

ShowNetのPod

会場各所にハーフラックで構成されたPod(Pedestal Operational Domain)が設置されており、模擬拠点として機能している。全体で9つのPodが配置されている。ShowNet参加企業は以下ShowNetの歩き方で確認されたし。ShowNetブースについては後述。

https://www.interop.jp/2025/assets/file/arukikata.pdf

[画像: こんな感じで配置されてる。どのPodにも多種多様な機器があった。]

[画像: ラック内最下層。どうせここまで見ないからいいよという構築メンバの声が聞こえてくる。]

参加初日所感

午前中の移動もあって、会場全体の30%程度しか回れなかった。それでも一つ一つの展示やデモのボリュームが想像以上にすごく、じっくり見て回ると時間があっという間に過ぎていく。

各ブースでの説明も充実していて、技術的な深い話まで聞けるのが楽しい反面、全部を回るのは物理的に厳しいと実感。人の多さが予想以上で、移動だけでも一苦労。喫煙所もトイレも常に混雑していて、休憩を取るのも計画的にやらないと大変そう。展示内容に集中したいところだが、こういった基本的な部分での待ち時間も考慮に入れておく必要がある。

初日の宿泊先はアパホテルリゾートというホテルにした。50階建ての巨大ホテルで、ホテル単体としては日本最高層らしい。とにかくスケールがでかい。

1階には美味しそうなレストランが複数あったが、イベント疲れもあって気軽に済ませたかったので、ローソンでからあげとハイボールを調達。会場での疲労を考えると、手軽に食事を済ませられる選択肢があるのはありがたい。

中には普通の温泉もあった。イベントで歩き回った足の疲れを癒すには十分だった。施設中央にある巨大なプール。まさにリゾートホテルの名に恥じない規模だった。(流石に入らなかった)

初日は会場の雰囲気を掴むのに精一杯だったが、展示の質の高さと情報量の多さを実感できた。明日以降はもう少し効率的に回れるよう、事前に見たいブースをピックアップして計画的に動きたい。当時はそういう腹積もりだった。気づいたら9時だった。

2日目:ネットワークの深淵を覗く

初日は展示会場の左半分をおおよそ回ったので、2日目は右半分を回ることに。普段お世話になっている多数の企業や本丸であるShowNetブースがある。ここが一番楽しみだった。

https://www.dsignage-expo.jp/2025/assets/file/map.pdf

ネットワーク・インフラ関連

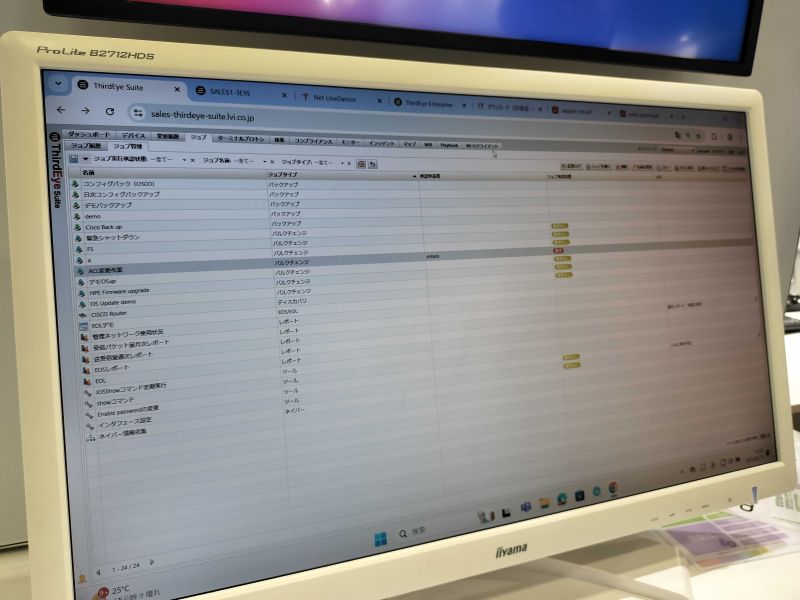

ロジックベイン

展示内容 : Thirdeye suite

Thirdeyeの進化版である「Thirdeye suite」のデモンストレーションを実施。特徴として新たにジョブ管理機能が追加されており、来年の某案件のシステム更改時にはJobCenterからThirdeye Suiteへの移行が予定されている。

実際にジョブ管理画面を見せてもらった。想定していたプログラムやバッチ処理の自動実行管理ではなかったが、信頼してます。

[画像: 期待してます]

技術的な観点

Fortinet&AlaxalA

展示内容 : 統合後の新体制によるセキュリティ・ネットワーク製品群

定番のFortigateやFortiswitchに加え、SASE、EDR、XDRなどの包括的なセキュリティ製品群を展示。売上向上への期待が込められた幅広いラインナップとなっていた。

注目すべきは買収完了後のAlaxalAの扱いで、従来のAlaxalAブランド製品は完全に姿を消していた。今後は「FortiSwitch-AX」という、AlaxalAロゴの上にFortinetロゴが重ねられた新ブランドでスイッチ製品を展開していく方針とのこと。(AlaxalAは下ということ。)ハイエンド製品も視野に入れたスイッチ系強化戦略を打ち出しており、FortiSwitchへの本格的な投資がようやく始まることが示唆された。写真撮り忘れたので以下参照されたし。AlaxalAは下。

https://ascii.jp/elem/000/004/281/4281364/

[画像: Fortinet&AlaxalAのブース。]

技術的な観点

Ubiquiti

展示内容 : Unifi製品群の最新ラインナップ

Cloudflareブース隣で自社製品を大々的に展示。東南アジア系スタッフに英語で話しかけられたが、聞き取れなかった。Duolingo毎日頑張ってるのに。

社内でも導入したUnifi製品の新シリーズが登場しており、ネットワーク機器からカメラ、電話、ドアセンサまで一括管理できる統合性と圧倒的なコストパフォーマンスが魅力。以前実現できなかったカメラ映像転送も新シリーズで対応可能になっており、最近はストレージ製品まで取り扱いを開始。もはや売っていないものを探すのが困難なほどのワンストップソリューションを提供している。

[画像: Unifiのラックとネットワーク機器達。おしゃれ。]

[映像: スイッチの横についてるちっこい液晶。こういうのがいいね]

技術的な観点

エイム電子

展示内容 : 産業用電源ケーブル・ラック配線製品

デスクトップPCを天井から吊るしても抜け落ちない超強力ロック機構付き電源ケーブルを実演展示。ラック内配線の美しさは芸術レベルで、整然と配線されたケーブルは見る者の憧れを誘う完成度。「抜けない○○」シリーズを積極的にアピールしており、特定用途での確実な需要があることを示している。

円形ブースの設営も洗練されており、製品の品質の高さを演出する効果的な展示となっていた。

[画像: いまIさんに必要なもの。]

技術的な観点

D-Link

展示内容 : 次世代ホームゲートウェイ

独特な円形デザインのホームゲートウェイが目を引く展示。TP-Linkとの関係性について質問したところ、全く無関係とのことで、単純に社名の類似は偶然の一致らしい。

[画像: 独特な形はチャクラムとして使えるか]

技術的な観点

H3C

展示内容 : サーバー・ネットワーク機器

国内では珍しいH3C製品を展示。サーバーのベゼルデザインはレトロな感じで独特の味わいがある。

営業さん曰くは「他社見積より必ず安くします」とアピール。積極的な姿勢が印象的だった。

[画像: はんぺんみたい]

[画像: 激レアH3C製サーバ。DCで他社のラック内勝手に見る勢いでも見たこと無い。ベゼルがレトロで趣がある。]

技術的な観点

Netgear

展示内容 : クイズ大会イベント+スイッチ類

製品展示を度外視した大規模クイズ大会を開催。MCの女性が「Netgearは好きか〜〜〜」と絶叫する姿が印象的だった。会場は大いに盛り上がっていた。

[画像: 大盛り上がりの会場]

技術的な観点

先端技術

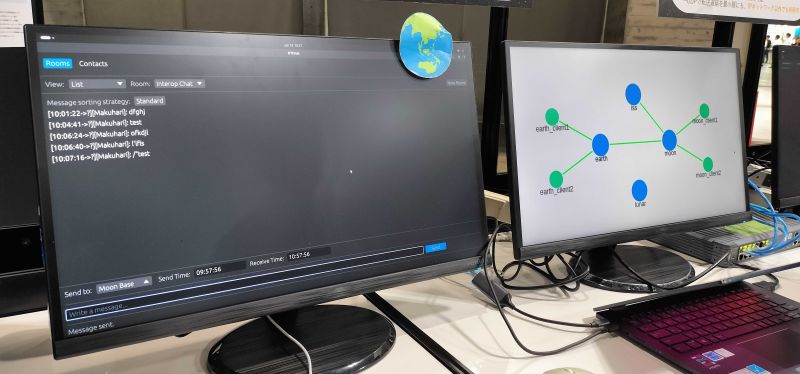

Internet X Space Summit - WIDEプロジェクト

展示内容 : 宇宙インターネット通信技術

宇宙空間での通信における革新的な技術展示。地球-月間の通信では片道1.3秒の遅延があり、従来のTCP/IP通信では効率が悪い。そこで、DTN(Delay/Disruption Tolerant Network:遅延/途絶耐性ネットワーク)プロトコルスタックを使用した通信技術を実演していた。

[画像: 地球側の様子。時間が経つにつれ、衛生や天体の動きに合わせて右側ディスプレイに映る構成も変わっていた。]

[画像: 動作不良のためメンテナンスに励むWIDE担当者(がんばれ)。]

技術的な観点

NTTコミュニケーションズ株式会社

展示内容 : IOWN技術を活用した次世代映像・音声伝送システム

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)は、NTTが推進する光技術基盤で構成される次世代通信インフラ。従来の電気信号による処理の限界を超え、光信号による超高速・大容量・低遅延通信を実現する。展示では7種類の技術デモを通じて、光ネットワークの可能性を実証していた。

GPAP over MoQ リモートライブビューイング

[画像: ライブの様子。映像じゃないと雰囲気しか伝えられない。撮り忘れた。]

裸眼XR相席対話技術

[映像: 相席の様子。Vtuberっぽい人は左の黒い部屋にいる。]

HDMI over APN

その他にもAPNでGPU間を接続した分散推論など、会場全体で光技術を駆使した展示が展開されていた。NTTコミュニケーションズは既に光技術との完全な融合を果たし、光によって新たな通信の次元を切り開いている。いや、光に操られている。彼らはPhotonics Puppetである。

技術的な観点

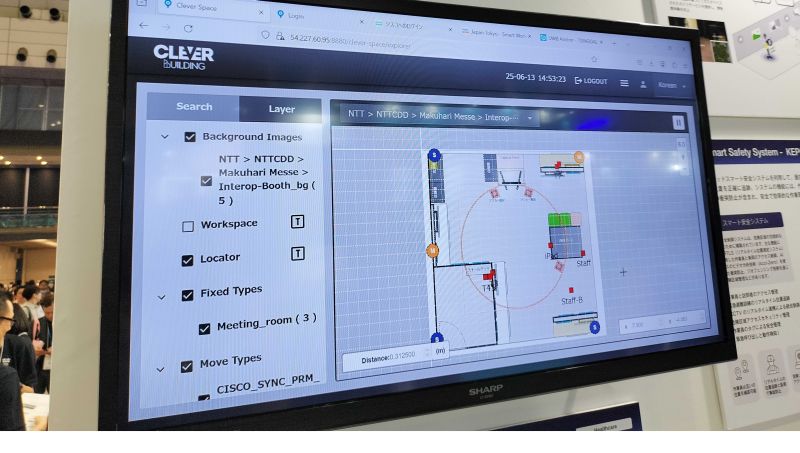

NTTCOM DD

展示内容 : UWB技術を活用した位置測位・表示管理システム

UWB(Ultra-Wideband)は3.1~10.6GHzの超広帯域を使用する近距離無線通信技術。従来のBluetooth等と比較して高精度な位置測位が可能で、数cm~30cm程度の精度を実現する。GPSと異なり屋内での高精度測位が可能な点が大きな特徴。

販売店向けUWBタグシステム

[画像: 突然目の前に現れる商品陳列棚。みんな吸い込まれてた。]

[画像: 家電量販店とかで見たことあるであろうUWBタグ。リモートでデザインを変えられるらしい。]

リアルタイム位置測位デモ

[画像: 赤い四角がUWBタグ装着者。遅延なく移動がすぐに反映されていた。]

技術的な観点

ShowNet - 実稼働ネットワーク構築プロジェクト

Interop Tokyo最大の見どころの一つがShowNetプロジェクト。ShowNetは出展社から提供された2,000点以上の製品・サービスと約700名のトップエンジニアによって構築される。会場全体をインターネットに接続する実稼働ネットワークでありながら、各種相互接続実証とチャレンジを実施する大規模プロジェクト。どこかで見たことはあるようなメーカや機器がちらほらと確認できる。

ShowNet概要

出展社提供製品・サービス: 2,000点以上

参加エンジニア: 約700名

Pod(模擬拠点): 9箇所

参加組織: 大手キャリア、ベンダー、教育機関、メーカーなど

参加組織(一部)

通信キャリア : NTTコミュニケーションズ、ソフトバンク、NEC、KDDI、NTTドコモなどネットワークベンダー : ラック、アライドテレシス、FXC、X-one Technologiesなど教育機関 : 東京農工大学、神奈川工科大学、北陸先端科学技術大学院大学など企業IT部門 : トヨタ自動車、セガ、Preferred Networksなど

ShowNet STM NOC

展示内容 : ShowNet運用チーム(STM/NOC)とネットワークインフラ機器群

透明なアクリル壁で囲まれた運用エリアに、多数のエンジニアがチーム統一のシャツを着用して作業にあたっていた。日本屈指のネットワークエンジニアが一堂に会する様子は圧巻で、業界のプロフェッショナルの集結を実感。隣接するエリアには20ラック規模のShowNetインフラ機器が展示されており、多くの来場者が足を止めていた。

機器構成の複雑さから「見ても理解できない」という声が多く聞かれたが、これは毎年の光景らしい。実際、短時間での全体把握は困難で、掲示された解説だけでは詳細な理解には限界があった。

会期終了後の有償技術ツアーは参加募集開始日に満席となり参加できず。非常に残念。

[画像: STMのみなさん。3日目ということもあり顔に疲れも見えた。]

[画像: NOCのみなさん。交代制なのか元気そうだった。]

[画像: NOCを正面から撮った図。白飛びしているが中央のモニタに通信が可視化されててかっこよかった]

[映像: アニメみたい]

技術的な観点

技術トレンド

今回のInterop Tokyo 2025では、以下の技術トレンドが顕著だった。

光通信技術の本格実用化 : NTTのIOWN技術が研究段階から実証・商用段階へ移行。オールフォトニクス・ネットワークによる超低遅延・大容量通信が現実のものとなりつつあるAI・機械学習の社会実装加速 : 単なる技術デモから実用的なソリューションへ進化。顔認識、人流解析、画像処理、異常検知など、インフラ運用の自動化・効率化が急速に進展5G/6G無線技術の多様化 : 単純な高速通信から、超低遅延・多接続・高信頼性など用途特化型の技術展開。産業IoT、自動運転、遠隔制御など実用分野が明確化ネットワーク機器の革新的小型化 : 100Gbps通信の手のひらサイズ化、エッジデバイスの高性能化により、従来の集中型から分散型ネットワークアーキテクチャへのパラダイムシフトセキュリティの統合化・自動化 : SASE、XDR、EDRなどの包括的セキュリティソリューションが主流に。従来の個別対策から統合運用・自動対応への移行が加速クラウドネイティブインフラ : オンプレミスからクラウドファーストへの移行が完了し、マルチクラウド・ハイブリッドクラウド環境での最適化技術が重要テーマに

業界の構造変化

従来のネットワークインフラ中心の展示から、AI・クラウド・セキュリティ・宇宙技術など、より幅広い技術領域への展開が顕著だった。特に注目すべきは、研究開発段階から実証・商用段階へ移行した技術が多数見られたことで、今後2-3年で大きな市場変化が予想される。

また、海外メーカーの日本市場参入意欲の高まりも印象的で、従来の国内メーカー中心の構図から、グローバル競争の激化が予想される。一方で、買収・統合による業界再編も進んでおり(FortinetによるAlaxala買収など)、技術力とブランド力の両面での競争が激化している。

実用化への課題と展望

新技術の社会実装には依然として課題が残る。

コスト対効果の検証 : IOWN技術や宇宙通信など先進技術は初期投資が膨大で、ROIの明確化が導入の鍵セキュリティ・プライバシー対応 : AI活用の拡大に伴い、データ保護・プライバシー配慮がより重要に運用人材の確保・育成 : 技術の高度化・複雑化により、対応できる人材の不足が深刻化標準化・相互接続性 : 多様なベンダー・技術の組み合わせにおける互換性確保法規制・制度整備 : 宇宙通信、AI活用、データ管理など新技術に対応した制度設計

ShowNetプロジェクトの意義

やはり今回最も印象的だったのは、ShowNetプロジェクトの存在感の大きさだった。約700名のトップエンジニアが集結し、2000を超える製品を相互接続して実稼働ネットワークを構築するという、世界でも類を見ない巨大プロジェクトは、まさに日本のネットワーク技術力の結晶といえる。透明なSOCで作業する技術者たちの姿は、技術者にとって憧れの象徴であり、技術コミュニティの結束力を物語っている。

最後に

Interop Tokyo 2025は、ネットワーク・インフラ技術の現在と未来を一度に体験できる貴重な機会だった。3日間で13万人が来場する大規模イベントであり、単なる製品展示を超えて、業界の方向性を示すバロメーターとしての役割を果たしている。

技術の進歩は想像以上に速く、特にAI・光通信分野での革新は目覚ましい。一方で、これらの技術を実際の業務に活かすためには、継続的な学習と実践が不可欠であることも痛感した。

来年のShowNetプロジェクトへの参加を本気で検討しており、実際の大規模ネットワーク構築に携わることで、さらなる技術力向上と業界貢献を目指したい。また、今回出会った技術や企業との接点を大切にし、今後の業務に活かしていきたい。

技術者として、そして一人の人間として、非常に刺激的で有意義な2日間だった。来年もまた、この技術の祭典に参加することを楽しみにしている。