Japan IT Week 名古屋 2025 参加レポート

参加者: 園田 魚紳

所属: 株式会社ウェブ東海

参加日: 2025年5月30日(金)

会場: ポートメッセなごや 第3展示館

IT業界のトレンド調査という名目

ウェブ東海、NI部の園田です。僕にはテクニカルマネージャという肩書きがついているが、部下はいない。みんなのプロジェクト支援をする立場として、業界の最新動向を把握しておく必要がある。

そんなわけで、名古屋で開催されるIT展示会の現状を探るべく、単身でポートメッセなごやに向かった。

展示会概要

開催概要

- 開催期間: 2025年5月28日(水)~30日(金)

- 来場者数: 3日間累計12,303名(最終日4,926名)

- 出展社数: 約170社

想像以上にAI関連のブースが多い。まさに「AI使ってません」と言う方が珍しいレベルだった。

主要出展社の調査結果

先に書いている通り出展社数は相当にあるわけだが、中でもおっときたものを紹介

1. 株式会社LegalOn Technologies

主要サービス: AIによる契約書のリーガルチェックサービス「LegalForce」

サービス提供方法はWeb。契約書をアップロードしてAIにリーガルチェックを実施してもらう。

AIアシスタントが文書横から顔を出して条文の問題点を指摘する光景は未来感がある。

この契約書のここはアカンとか、それの修正例をサラっと出しくれてた。

契約書管理もクラウドで完結しており、法務業務のデジタル化は進んでいると感じた。

技術的な観点

やはりセキュリティ要件や情報漏えいリスクが気になるところ。

2. 株式会社フジミック

主要サービス: 「もじセレブ」というAI文字起こしサービス

1契約4万円でユーザ数無制限という料金体系。少人数組織には割高だが、

大規模組織なら十分にペイしそう。こちらもサービス提供方法はWeb。

mp3ファイルを放り投げるだけで議事録作成と要約も自動化されるため、効率化は図れそう。

TeamsやWebexとも連携できるようなことを言ってた気もする(今後提供予定かも)

OpenAI系を利用しているよう。デモは実施してほしかったが、価格に釣られた。

[画像: もじセレブのブース展示]

技術的な観点

音声認識精度や方言対応の程度が実用性を左右しそう。

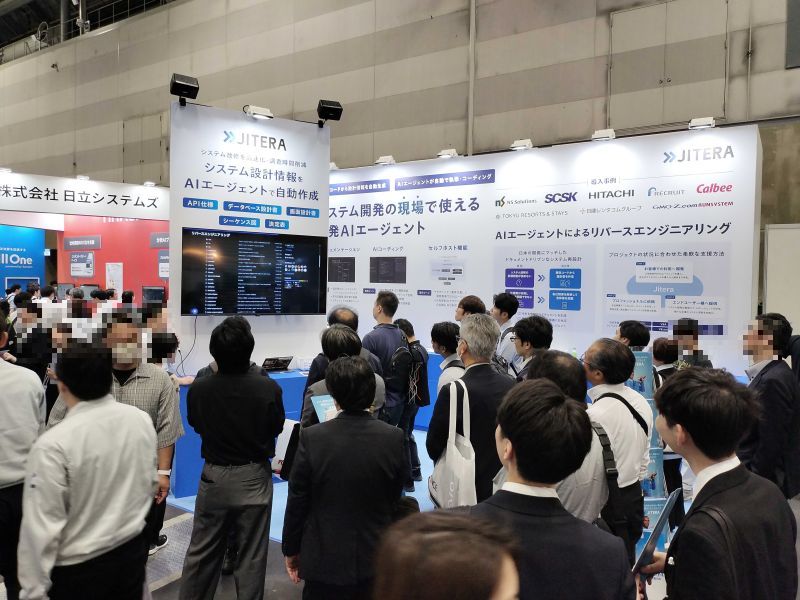

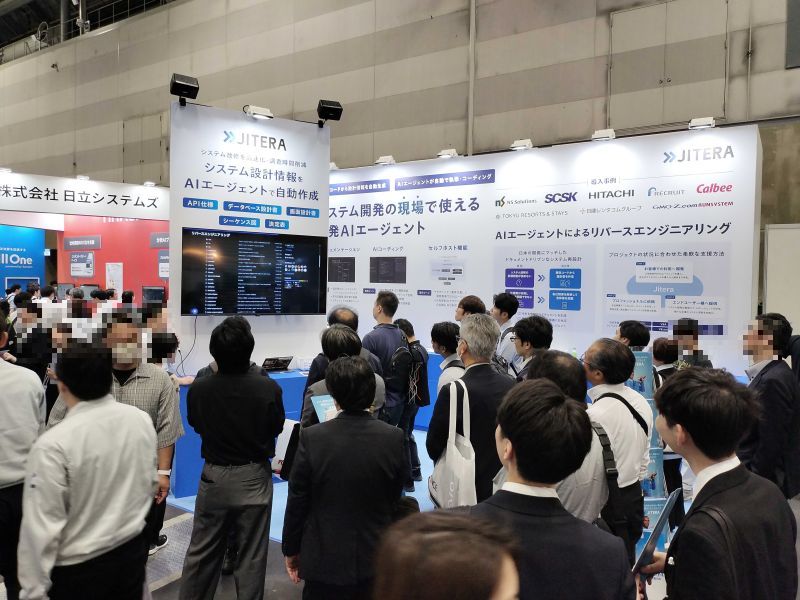

3. 株式会社Jitera

展示内容: コードから設計書を自動生成、その逆も可能なAIプラットフォーム

デモに人だかりができていたのも理解できる内容だった。

既存システムのコードを解析して設計書を自動生成する機能は、

レガシーシステムのドキュメント整備問題の解決策として有効だろう。

うちで言えば過去に対応した「設計書再作成案件」で活用できそうだった。

逆方向の機能として、要件定義の自動生成も可能。すごない?

これもう今後のIT業界に人間の介在は必要なんかと疑問になり、怖くなったのでその場を後にした。

[画像: Jiteraのデモンストレーション]

技術的な観点

生成される設計書の品質と保守性がポイント。

人が読んで理解できるレベルなのか実際に利用してみたい。

4. 株式会社Braveridge

製品概要: IoT用モジュラーデバイス

AI系のブースが並ぶ中で珍しいハードウェア系の出展。現在の製品ラインナップは少ないものの、今後の展開予定が豊富に用意されている。自社工場での生産によりカスタマイズ対応が可能で、顧客向けカスタマイズから派生して標準製品化するビジネスモデルも興味深い。

製品展開を始めて数年とのことで勢いがある。周りのブースも「すごいメーカがある」と声にしていた。

個人的にほしいフォルムをしてた。遊べそう。

[画像: Braveridgeの製品展示(2枚)]

技術的な観点

センサーにしてはだいぶデカい。全シリーズサイズを統一化したいのかも?

小型化したらデザインも相まって界隈で流行りそう。

配布物・会場環境

パンフレット以外のアメニティ戦利品が異常に多い。

バッグ、お菓子、ボールペン、クリアファイル...「いらないくらい」は誇張じゃない。展示会あるある。

外のキッチンカー群も壮観。お昼時は混雑していてカオス状態。写真なくてすんません。

参加者は経営層や情シス系の人が多いように見えた。

ただ、年々参加企業は減っている模様。たしかに、ブース間で休憩所が多いように感じた。

出展に際して対費用効果が薄いからもう参加しませ~んみたいな意見もネットではあったが、それってオタクらの製品の質が良くなかったり営業が下手なんちゃうのと思ったのは内緒。

ただの展示会じゃなく、顧客にリーチするためのビジネスの場の側面が強かった。

総括:現在のIT業界トレンド

エンジニアとしての現状分析

IT業界全体でAI活用が標準化されつつある。特にJitera社のようなコード生成・解析ツールは、開発プロセスの根本的な変革をもたらす可能性がある。設計書作成やコードレビューの工数削減効果は大きいだろう。

ただし、AIが生成する成果物の品質管理や、エンジニアスキルの変化への対応が新たな課題として浮上してくる。AIとの協業を前提とした業務設計が必要になってきた。

今後の技術的展望

ネットワークインフラやクラウド運用においても、AI活用は避けて通れない。Infrastructure as Code (IaC) の次のステップとして、AIによる運用自動化や障害予測が現実的な選択肢になりつつある。

テクニカルマネージャとして、プロジェクト支援にこれらのツール群をどう組み込んでいくかが重要な検討事項となった。まだ早いですか?

最後に

Japan IT Week 名古屋は、業界の現状を把握するには十分な規模と内容だった。170社すべてを回ることは物理的に困難だったが、主要なトレンドは把握できた。

なお、帰宅後にレポート作成でAIツールを使用したくなった自分の行動は、今回の展示会で見た業界動向を如実に表している。我々エンジニアも、否応なしに変化の波に乗っている。おしまい。

おまけ

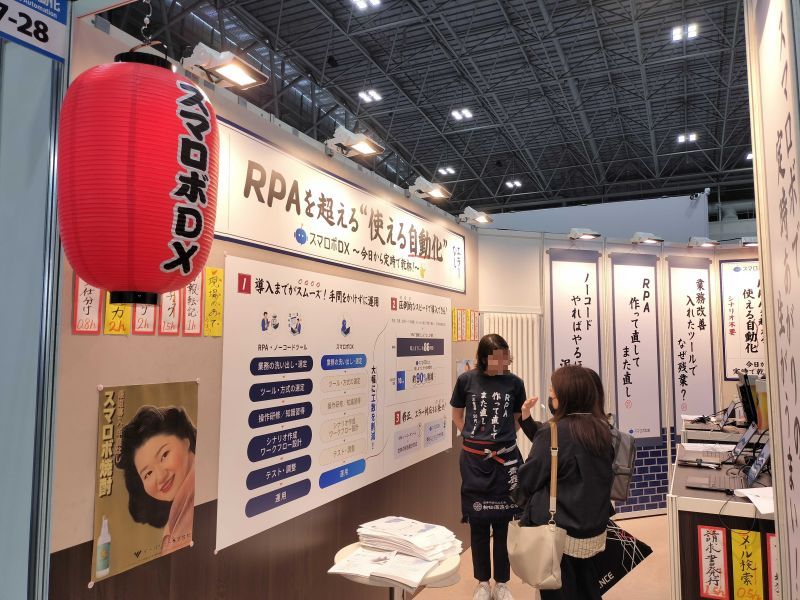

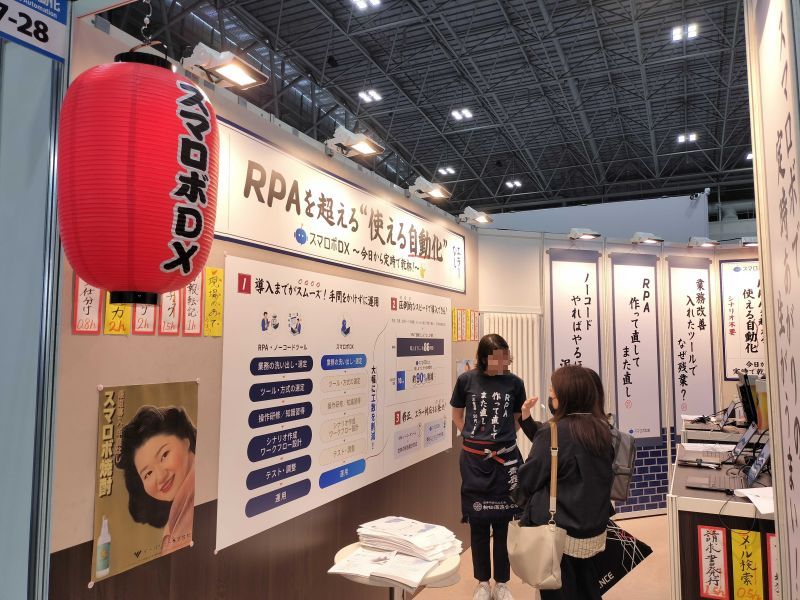

コンセプトが面白かったブース。気合が入ってた。

[画像: E-VALUEのスマロボDXブース]

首にかけるタイプのウェアラブルデバイス。これを付けた現場作業員が実作業をするとAIが作業手順書を作ってくれるデモをしてた。現場育成にすげー良さそう。精度もそれなりに、専用の工具や部材も写真判定で正確に判定してた。価格は\200,000。

[画像: Fairy DevicesのTHINKLET]